A breve sarà resa pubblica la serie storica della crescita del Pil, il prodotto interno lordo, pro capite dal 1861 al 2010 da cui emerge un trend generale di sviluppo, arrestatosi però a partire degli anni Novanta. E sebbene tutta la penisola abbia beneficiato di questo progresso, il divario Nord-Sud non si è mai sostanzialmente assottigliato.

Un team di esperti della Banca d’Italia, dell’Istat e dell’Università di Tor Vergata guidato da Giovanni Vecchi, docente di Storia Economica dell’ateneo romano, è riuscito a ricostruire un grafico riassuntivo dell’andamento registrato in questi 150 anni di Unità d’Italia del reddito medio, un indice che aggrega i valori delle merci e dei servizi prodotti in un Paese per misurarne approssimativamente il grado di benessere. Un tentativo era stato già avanzato dall’Istat alla fine degli anni Cinquanta, e le stime prodotte indicavano una crescita pressoché nulla e anzi una crisi profondissima fino all’epoca giolittiana, quando le politiche di Depretis e dello stesso Giolitti, il nuovo sistema delle banche miste, l’allenza con Germania e Austria, avrebbero innescato un decollo mai veramente arrestatosi.

A partire dal 1990, dopo un lungo dibattito interno al mondo accademico nazionale e internazionale, la metodologia usata dall’Istat e quindi i risultati stessi  furono messi in discussione; l’Ufficio Ricerche Storiche della Banca d’Italia istituì una commissione affidata a Guido Rey per rettificarne i dati. Fondamentali furono soprattutto gli studi di Stefano Fenoaltea, Vera Zamagni e Giovanni Federico, che hanno corretto i dati disaggregati dei tre settori economici per il periodo 1871-1910: così si sono poste le basi per la revisione completa della serie storica del Pil pro capite.

furono messi in discussione; l’Ufficio Ricerche Storiche della Banca d’Italia istituì una commissione affidata a Guido Rey per rettificarne i dati. Fondamentali furono soprattutto gli studi di Stefano Fenoaltea, Vera Zamagni e Giovanni Federico, che hanno corretto i dati disaggregati dei tre settori economici per il periodo 1871-1910: così si sono poste le basi per la revisione completa della serie storica del Pil pro capite.

La conclusione che si trae dalla nuova serie è nel complesso positiva: l’Italia intera ha beneficiato del processo unificatorio. Il Pil pc è cresciuto dal 1861 a un tasso annuale del +1,5, risultato di una media tra la crescita blanda ma importante rispetto al passato sotto il governo liberale, la battuta d’arresto durante la dittatura fascista, il balzo straordinario del periodo 1948-1973 (non a caso, anche se impropriamente, denominato “miracolo economico”) e la flessione avvenuta a partire degli anni Novanta. Anche l’Indice di Sviluppo Umano, utilizzato dal 1993 dall’Onu per valutare la qualità della vita dei paesi membri in base a Pil pc, alfabetizzazione e speranza di vita, avvalora questa discontinuità del processo di crescita italiana: secondo i calcoli, l’Italia avrebbe raggiunto il livello minimo di sviluppo intorno agli anni Trenta e l’avrebbe superato solo verso gli anni Ottanta.

Ma da solo l’indice del Pil pc non è sufficiente. Si tratta di uno strumento imperfetto e limitativo, che coglie solo la dimensione monetaria del benessere di una nazione, senza che ne dia per questo una sua visione distributiva tra la popolazione. Per questo è stato integrato con altri indici, grazie ai quali è stato possibile ricostruire il quadro del diverso percorso del Nord e Sud Italia (l’Istat ha cominciato a produrre dati regionali solo a partire dal 1970).

Rispetto alla disuguaglianza sociale, si ravvisa su tutto il territorio un trend secolare di riduzione. L’indice è stato messo in correlazione con quello inerente l’altezza media, in base al ragionamento che le condizioni di vita influiscono sul pieno raggiungimento o meno del potenziale genetico. Tra il 1855 e il 1910 la popolazione italiana è cresciuta in statura ovunque, distinguendosi dai Paesi traino della “rivoluzione industriale”, come gli Usa e la Gran Bretagna, dove invece entrambi gli indici rimaserò pressoché stazionari, o addirittura crescenti nel caso della disuguaglianza sociale. Persino il lavoro minorile, endemico e diffuso dall’inizio del Novecento ad oggi, dato che il rapporto bambini economicamente attivi italiani-europei è di 8:1 ancora nel 2000, risulta in calo durante lo sviluppo industriale del XX secolo, una rarità nel panorama mondiale. L’Italia sembrerebbe quindi aver vissuto un modello virtuoso di Modern Economic Growth, almeno secondo i parametri dell’economista Simon Kuznets, che fu il primo a mettere in relazione crescita economica e distribuzione reddito. Secondo Kuznets, l’incremento esplosivo della disuguaglianza sociale durante la prima fase del progresso sarebbe via via scemato, fino a registrare un un’inversione di tendenza.

Anche la speranza di vita rispecchia questo miglioramento generale: siamo partiti da una modestissima media di trent’anni (oggi neanche i Paesi più arretrati registrano un tasso così basso), di soli tre anni maggiore alla media sotto l’impero romano, e nel giro di cinquanta anni abbiamo recuperato e sorpassato le più alte posizioni europee, fino ad attestarci secondi dietro al Giappone. Meno dirompente è stata la rottura con il passato rispetto all’alfabetizzazione. L’Italia è partita anche qui da una zona di periferia rispetto alla media europea, con un tasso drammatico del 75% di analfabeti, ma ci sono voluti ben cent’anni per debellare solo l’analfabetizzazione giovanile.

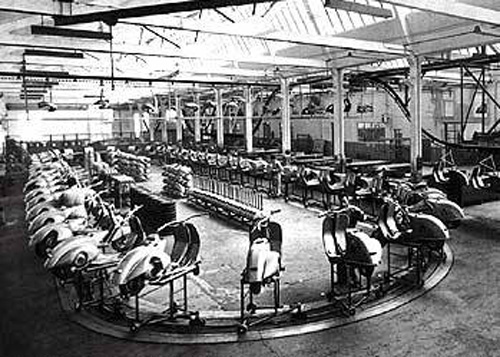

Qualunque indice si prenda non c’è mai convergenza tra i valori raccolti nel settentrione e quelli nel meridione. L’Italia cresce, ma il Nord cresce più in fretta del Sud. D’altro canto, all’inizio del Novecento le regioni del Nord concentravano bel il 64% degli occupati nel secondo settore, principalmente nel triangolo Genova-Torino-Milano, e anche durante la fase culminante dell’autrachia e il riarmo, che vide la nascita degli stabilimenti di Bagnoli, Taranto e Bari, non c’è mai stata una ridistribuzione territoriale delle attività industriali. Nel 1950 il reddito pro capite del Meridione è circa la metà di quello delle regioni settentrionali, e dopo dieci anni di interventi pubblici e nel pieno del boom economico, tale divario non è stato ancora intaccato. Il Sud è rimasto vincolato al settore agricolo, che solo a partire dal secondo dopoguerra si è specializzato in colture intensive: una decisione che andava presa già in tempi giolittiani. Tra il 1871 e il 1911 nelle statistiche della distribuzione della popolazione maschile (intuitivamente attirata dalle possibilità di guadagno), dietro la Liguria e il Lazio, si staccano dal resto del triangolo industriale la Puglia e la Sicilia, le uniche regioni dove si praticavano le colture specializzate di vino e agrumi. Un altro sviluppo era possibile per il Sud, che ha pagato la mancaza di educazione tecnica, la scelta della monocoltura del grano, sbagliate decisioni politiche: il boom economico degli anni 1957-1970 si tradurrà in migliore capacità di spesa piuttosto che in crescita indogena.

Vari fattori concorrono al rallentamento del Pil a fine millenio (oggi il Pil è addirittura negativo). Innanzitutto la politica indiscriminata del debito pubblico e dell’inflazione, per allentare le tensioni sociali: all’ingresso dell’euro, il debito pubblico copriva più del 120% del Pil. Le rigide direttive europee ci hanno salvato dalla crisi finanziaria, ma è stato lasciato un buco nel bilancio pubblico difficilmente sanabile. Poi, l’inefficienza del sistema delle imprese, il cui successo degli anni Cinquanta sarebbe basato sostanzialmente sul contenimento dei salari, caduto dopo le contestazioni degli anni Sessanta/Settanta. Tra il 1992 e il 2002 l’Italia ha perso un quarto della propria quota di commercio internazionale, limitato a settori a contenuto tecnologico relativamente modesto: a distanza di 150 anni manca ancora una educazione tecnica. È mancato insomma il coraggio politico di affrontare e stimolare il necessario cambiamento quando la presenza di condizioni economiche favorevoli avrebbero attenuato i costi sociali inevitabili.

Banca d’Italia. Un secolo di statistiche sociali: persistenza o convergenza tra le regioni italiane?

Il boom economico. Tabella

Banca d’Italia. Rapporto stabilità finanziaria